ファイルを別のPCにコピーしたい時、お手軽なのはUSBだけどUSB2.0しかないとかデータが大容量すぎるなどで迷うことがあります。効率がいいのはどの方法か、ちょいちょい調べるのですが備忘録がてらまとめてみることにします。

理論値から比較

規格ごとに、単位はMbpsで比較していきます。

実測値でボトルネックとなる要素についても併記していきます。

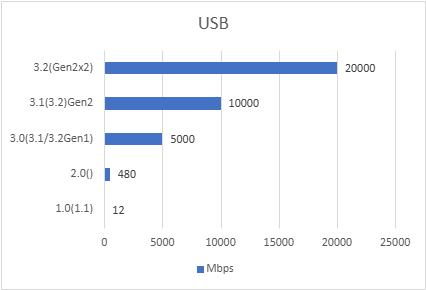

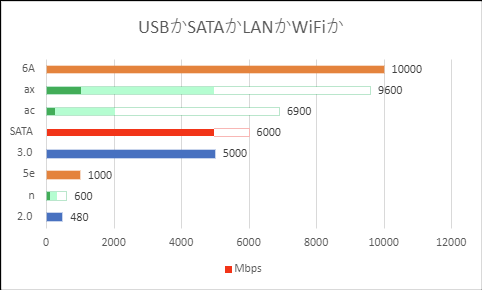

USB(Ver1.0~3.2)

1.0→2.0への伸び(40倍)もすごいけど

2.0→3.2へも伸びてた(41倍)

3.2は素晴らしいけど3.0(5,000Mbps)あたりが普及帯でしょうか?後述で比較します。

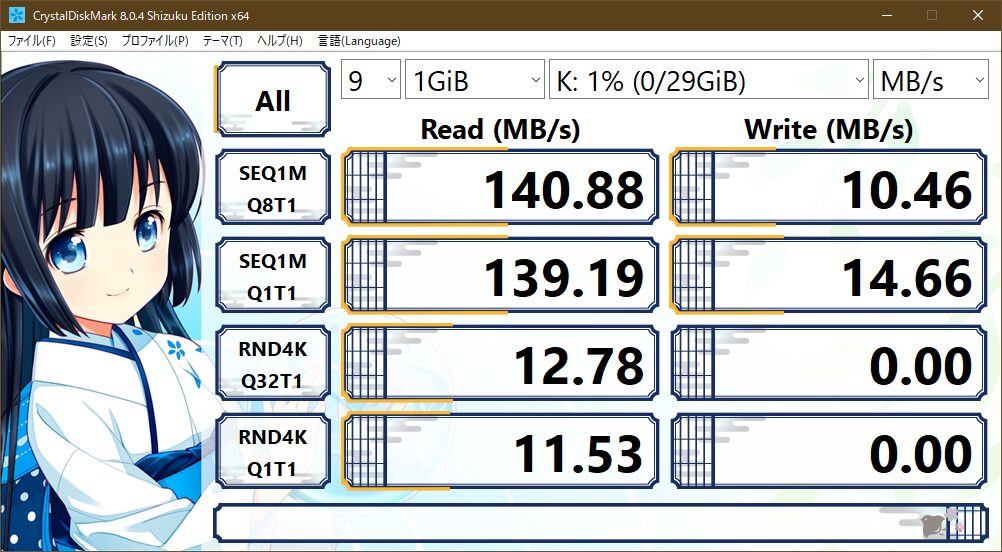

規格上伸びたと言っても実際にはメモリやコントローラの性能に大きく左右されます。特に手軽さを重要視されるUSBメモリにおいて実効速度はいいとこ1~2割くらい。

この場合、USBの規格値より使用するシーン別にメディアを使い分けるのがいいでしょう。

| USB | 速度帯(Mbps) | 価格帯目安 | 強み | 利用シーン想定 |

|---|---|---|---|---|

| メモリ | 100 | \1,000~ | 低価格(小容量) | 文書や写真など |

| HDD | 1,000 | \10,000~ | 大容量 | 動画や素材など |

| SSD | 3,000 | \5,000~ | 高速 | ワークスペースの拡張 |

面白いのが、USBメモリが大容量になるとボリュームゾーンから抜けるのか途中でSSDのほうが安くなる逆転現象が起きます。

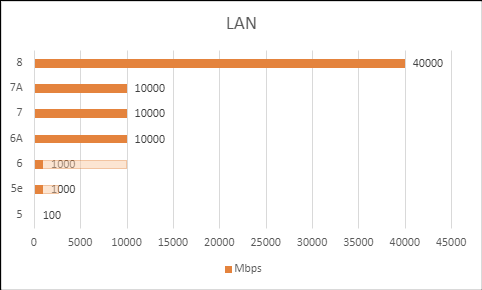

有線LAN(Cat5~8)

カテゴリ8そんなに速くなるの!?

その昔光ファイバーインターネットが民生化したときの「これが光の速さか!」と感動した100Mbpsが見る影もありません(光の速さではない…)。

有線LANの場合、実測の期待値は(1~2割減と)高くボトルネックの多くはデータを読み書きするメディアに依るところが大きいでしょう。(HDD@1,000、SSD@3,000[SATA]~)

ハードディスクの時代は長らく1Gbpsを持て余しましたが、SSD・NVMeが普及してきた昨今においてはハイエンドPCにも搭載される2.5GBASE-Tが新たな業界標準となる日も近い?

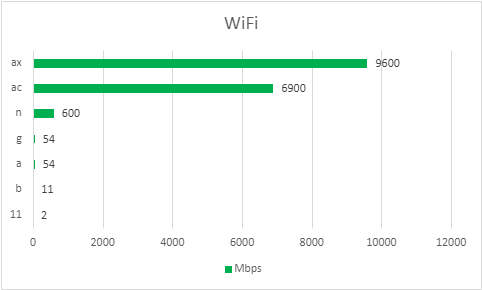

無線LAN(第1世代~第6世代)

光の速さだと思っていた100Mbpsをぶっちぎりで抜いた11n(WiFi-4)が当時衝撃でした。

この11n辺りから規格値と理論(製品スペック)値が大きく違うことが出てきます。これはstream(アンテナ)数を増やすことで最大スループットを伸ばすというマルチコアCPU的な思想によります。ただし規格値は12気筒のスーパーカーみたいなもので一般車は4気筒、より手軽な軽(1気筒?)というふうに落とし込まれます。

購入時は予算的な兼ね合いなどもありますが、スマホやPC側の対応状況も確認しましょう。

そのうえで速度が電波状況に左右される(=帯域の多くを誤り訂正に割く)特性上、期待値はいいとこ1~2割と有線ほど高くないですが10Gbpsに迫るax(WiFi-6)も台頭してきており、この辺りを上限として比較します。

目安として4,800Mbps規格の製品が実測で1Gbpsを超えるかどうかという所まで来ている。製品の有線LANポートや契約回線が1Gbps(未満)ということもあるのでボトルネックに注意されたい。

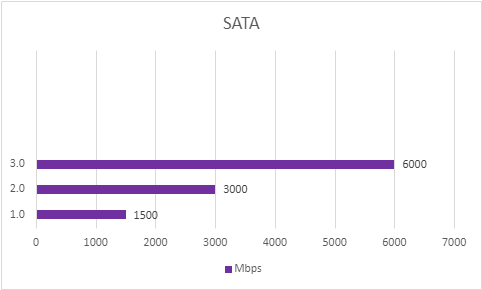

SATA(Rev1.0~3.0)※AHCI

超高速なSSDが普及してきたとはいえ、大容量の記憶媒体といえばSATAのHDDがまだまだ主流です。がアップデートが2008年ということでもう過去の規格になりつつあるようだ。

この理論値はバス幅のもので実際はデータに誤り訂正用のパリティが付加されるため実効値は2割減の1,200(SATA150)、2,400(SATA300)、4,800(SATA600)となる。

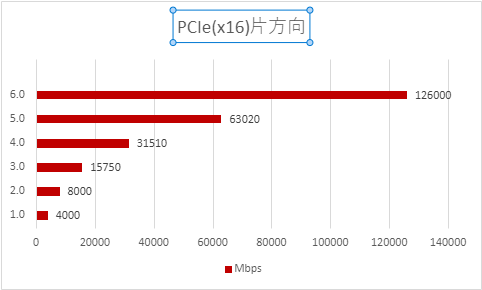

PCIe(Gen1.0~6.0)※NVMe

頭打ちになってきたSATA規格に代わって超高速SSDのポテンシャルを活かすべく現在もアップデートを続ける先鋭の規格!とはいえGen6は策定が2021年の予定で、市場に出ているのはGen4まで。(2021年現在)

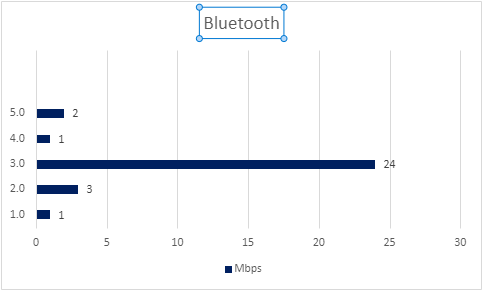

Bluetooth(Ver1~5)

そういえばありましたブルートゥース。スマホや後期のガラケーではおなじみのハンズフリーとか繋ぐやつです。ファイル転送にも対応していますが、立ち位置としては赤外線のポジションですね。

整理

Bluetoothは非接触式のメリットこそあれ手段がそれしか無い場合を除いては遅すぎて除外。外部との接続に向かないPCIeも一旦除外して、SATAは基準的な規格として、残った現実的なところを比較すると…

結果比較

SATA3.0基準で考えるとUSB3.0(5Gbps)が一番速度域が近いので無駄がないが、A→Cの転送の場合にB(USB機器)を経由すると2度手間になるため多少遅くとも有線LAN(1Gbps)放置でワンストップというメリットはある。

無線LAN(11ax)は無くはないができれば有線を引きたいところ。そして高速なSSDが主役になってくると2.5Gbpsや10Gbps(5Gbpsは現状10G機の下位モードみたい)という帯域が望まれる。

まとめ

あくまで理論値なので製品設計や電波状況で数値は変動します。WiFiは製品設計の時点で規格上限値の半分、廉価モデルだとそのまた半分また半分、そこから壁やら階下で減衰するので実測値は推して知るべしといったところ。

電波の特性上無線が不利な反面、有線規格では技術の向上によりCat6ケーブルでも10GbpsいけたりCat5eで2.5Gbps可能とかになっているようです。役割を一旦まとめると

- Cat5eの2.5Gbpsは実効1Gbpsを超えてきたWiFiのボトルネックを解消する(シーン限定)

- Cat6の10G(5G)bpsはSSDをネットワーク共有するシーンで活きてくる(次世代的な)

- HDDの大容量を活かす、及びHDD程度の速度なら1Gbpsでも足りる(当面の間)

といった具合になりました。高速なネットワークを組んでもディスクが遅かったり、高価なWiFiを入れても端末が対応しない場合もあります。Pingが減るわけでもないので利用する環境や必要に応じた最適な機器を選択しましょう。

以下の記事ではWindowsXPでしか読み出せないデータがUSB3.0非対応のためUSB2.0を強いられた状況をまとめました。このように状況によっては繋がるだけマシということもあるので選択肢を見落とさないよう日頃からアンテナを張っておきたいところです。

コメント